Caroline Link, Oscar-Preisträgerin, hat ihren neuen Film in Marokko gedreht. Ein Set-Besuch

Gleich wird das Auto durch die Leitplanke rasen. Später, im Film, wird es sich überschlagen und erst unten in der Schlucht zum Liegen kommen. Das ist die eine Szene, die sie nur ein einziges Mal drehen kann. Caroline Link mag gar nicht hinsehen. Sie hat sich hundert Meter vom Drehort entfernt auf eine Mauer gesetzt, den Kopf abgewandt, sie spielt mit den Fingern an den Fransen ihres Halstuchs, mit einer Hand hält sie ihren Cowboyhut auf dem Kopf fest, damit er nicht wegfliegt. Es ist windig hier oben im Gebirge, rötlicher Staub wirbelt die kargen Hänge hoch. Link zieht den Cowboyhut in die Stirn. Sie will auch nicht, dass ihr jemand dabei zusieht, wie sie nicht hinsehen kann. Sie ist immerhin die Regisseurin am Set, die Chefin. Es ist Sommer 2012, und die Oscar-Preisträgerin Caroline Link dreht hier in Marokkos Hinterland ihren neuen Film Exit Marrakech.

Dass Caroline Link diese Unfallszene nur ein einziges Mal drehen kann, liegt nicht allein daran, dass danach das Auto und die Leitplanke Schrott sind. Es liegt auch daran, dass dieses besondere Licht der Dämmerung nur etwa fünfzehn Minuten hält. Es geht also nur jetzt, um Viertel nach acht. Ärgerlich. So viel Stress für so wenig Gefühl.

Caroline Link mag einfach keine Actionszenen. "Ich bin dann am liebsten Regisseurin, wenn ich feinjustieren kann, wenn ich zwei gute Schauspieler in einem Raum habe", sagt Link. Und genau dann sind auch ihre Filme am besten. Es sind die Momente, in denen sich gar nichts bewegt, die ihr Kino ausmachen. In denen sich einfach zwei oder drei Menschen so nah sind, wie es nur geht. In Nirgendwo in Afrika gibt es diese besondere Szene. Die kleine Familie liegt gemeinsam in einem Bett aus dunklem Holz, ganz eng beieinander, und der Vater sagt leise, mehr zu sich als zu den anderen: "Alles, was ich liebe, liegt hier in diesem Bett."

Auch in ihrem neuen Film, der am 28. Juni in München das Filmfest eröffnen wird, gibt es eine jener leisen Szenen, wie Caroline Link sie immer gern einbaut. Eine Szene, in der die Protagonisten sich öffnen, sich erklären oder verraten. Heinrich steht neben seinem Sohn, den er vor ein paar Tagen noch mit den Worten "Bist du aber groß geworden" begrüßt hat, auf einem Hoteldach in Marokko. Die beiden sind die einzigen Gäste. Ulrich Tukur spielt einen Theaterregisseur, der in Marrakesch das Stück Emilia Galotti inszeniert, ansonsten am Hotelpool liegt, Sherry trinkt und lauthals darüber lacht, wie pointiert in dem Buch, das er gerade liest, der Verfall Marokkos beschrieben wird, des Landes, das hinter den Hotelmauern anfängt. Und dann ist da noch Ben, sein Sohn, über den er so gut wie nichts weiß, weil der bei der Mutter lebt und er sich bei dem Jungen nur meldet, wenn er von seiner Exfrau dazu ermahnt wird. Ben, gespielt von Samuel Schneider, ist 17 und hat keinen eigenen Antrieb außer dem Trotz gegenüber seinem Vater. Diese beiden stehen nun also auf dem Hoteldach. Ben kifft. Und Heinrich kifft mit, weil in diesem Hotel kein Alkohol ausgeschenkt wird. Sie beginnen miteinander zu reden, vielleicht ist es das erste richtige Gespräch zwischen ihnen. Vater und Sohn fangen an, sich zu kabbeln, erst mit Worten, dann körperlich. Und irgendwie tut es ihnen gut. Weil es Wut abbaut, weil es ihnen ermöglicht, einander anzufassen, weil vieles, was sie nicht sagen können, darin zum Ausdruck kommt: auch dass sie sich lieben.

Was Caroline Link inszeniert, sind keine Geschichten, sondern Gefühle. Die Actionszenen in ihrem bisherigen Werk: vielleicht mal eine schnelle Fahrradfahrt durch München oder ein heftig bremsender Pick-up in Kenias Wüste. Das war’s. Irre Wendungen: Fehlanzeige. Nicht mal Missverständnisse werden eingeführt, um sie nachher aufzulösen. Ihr Film Nirgendwo in Afrika wurde von der Kritik als "Kammerspiel in Kenia" bezeichnet. Das trifft es recht gut. "Im Grunde habe ich nicht mal richtige Plots", sagt Link. Das ist etwas kokett gesagt. Natürlich haben alle hier am Set in der Wüste irgendwo südlich von Marrakesch ein Drehbuch in der Hand, 121 Seiten Text. Trotzdem: Müsste man den Film in einem Satz zusammenfassen, dann wäre es keine Handlung, die ihn beschreibt, sondern ein Konflikt. Der Konflikt zwischen einem Vater und seinem Sohn. Einem Sohn, der den Vater nicht mehr braucht. Eigentlich. Aber trotzdem wissen muss, ob der Vater ihn nun liebt oder nicht. Dieser Vater, der sich weigert, Vater zu sein, so wie es von Müttern erwartet wird: sorgend, selbstlos. Der stattdessen Mann sein will, erfolgreicher Mann, attraktiver Mann. Kann ein Kind akzeptieren, dass ein Elternteil für sich lebt, nicht für die Elternschaft?

Aus diesem Konflikt entspinnt sich die Geschichte. Und aus seiner Lösung das Gefühl, das Caroline Links Filme ausmacht. Keine inszeniert so souverän so unkitschig so große Emotionen wie sie. Bei ihr müssen sich die Charaktere nie der Geschichte unterordnen. Immer ist es andersherum. Irgendwo zu Hause hat Caroline Link noch dieses Fax von Bernd Eichinger, der ihren Film Nirgendwo in Afrika mitproduziert hat und dem natürlich die Rohschnittfassung vorgespielt wurde. Eichinger hat den Film angeschaut und auf einem Zettel jene Szenen aufgelistet, die er für überflüssig hält. "Bringt nix" hatte er als Überschrift obendrüber gekritzelt und ihr das Dokument dann gefaxt. Link hat die Szenen trotzdem alle dringelassen. Ihr Kino funktioniert nun mal so. Und am liebsten verlässt sie sich auf sich selbst. Ihr Partner Dominik Graf sei manchmal ganz schön irritiert, erzählt Link, wenn sie ihn um seine Einschätzung bitte, seinen Ausführungen stundenlang interessiert zuhöre und dann rein gar nichts von seinen Vorschlägen umsetze. Aber Caroline Link behält immer wieder recht mit ihrem Prinzip. 1998 ist ihr Debüt Jenseits der Stille für den Oscar nominiert worden, 2003 gewann sie ihn mit Nirgendwo in Afrika.

In Deutschland kennen viele Caroline Link vor allem als die Regisseurin, die ihren Oscar nicht abgeholt hat. Mehr noch: Sie hat die Verleihung sogar im Fernsehen verschlafen. Während Salma Hayek in Los Angeles im Kodak Theatre steht und in tief dekolletierter Stickbluse den Oscar für den besten fremdsprachigen Film an Caroline Link verleiht, liegt ebendiese Caroline Link im Schlafanzug in ihrer Münchner Wohnung in der Senftlstraße auf dem Sofa. Der Fernseher läuft, der Sender stimmt, aber die Oscar-Gewinnerin ist eingenickt. Das Telefon weckt sie. Die erste Gratulantin: eine überdrehte deutsche Fernsehschauspielerin, die sie kaum kennt. Caroline Link ruft ihren Lebensgefährten an; Dominik Graf, der auch Regisseur ist und gerade in Köln dreht. Er schläft. Also lässt sich Caroline Link weiter von irgendwelchen Kollegen aus der Branche feiern. So geht die Nacht zu Ende. Morgens früh stehen dann plötzlich Journalisten unten auf der Straße und rufen Fragen zu ihr hoch. Der Briefträger bringt Post aus dem Kanzleramt. Gerhard Schröder schreibt; er sei stolz auf sie. Westerwelle schreibt ihr auch. Auch stolz. Und Caroline Link? Die ist einfach nur müde. Und hat keine Lust, Projektionsfläche zu sein.

Ein paar Tage vor den Oscars hatte Caroline Link endgültig in Los Angeles abgesagt, um bei ihrer kranken Tochter Pauline zu bleiben. Dem Wunschkind, auf das sie viel zu lange habe warten müssen, wie sie sagt, und das gerade eine Darmverschlingung knapp überlebt hatte. Ein persönlicher Grund. Trotzdem: Ganz Deutschland hatte eine Meinung zu Caroline Links Entscheidung. Die einen verklärten sie zur Übermutter, die anderen beschimpften sie als Vaterlandsverräterin. Sie repräsentiere nicht nur sich, sondern auch ihr Land, hat Volker Schlöndorff ihr ins Gewissen geredet, damals 2003 am Telefon. Er hatte extra aus Los Angeles angerufen, um ihr zu sagen, dass er finde, sie trage nun eine Verantwortung für Deutschland. Absurd, fand Link damals.

Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt, dass ihr Oscar auch ein Oscar für ein ganzes Land ist. Oder eher: dass man das hierzulande so handhabt. 2009 bekommt Link einen Bambi in der Kategorie "Deutsche in Hollywood" verliehen. Dabei ist sie eigentlich Hessin in München. Aber egal. Man kennt sie in Hollywood, dafür kriegt man in Deutschland Ehrenpreise. Sie holt ihn sich ab in Berlin, dieses goldene Reh, und strahlt. Aber geheuer ist ihr das nicht. "Keine Auszeichnung der Welt macht meine Filme besser, als für wie gut ich sie befinde", sagt Link. Und für wie gut befindet sie ihre Filme? "Ein paar meiner Szenen sind wirklich gelungen", sagt sie. Das ist Zufriedenheit à la Link. Größenwahn kann sie nicht. Und Glamour traut sie nicht über den Weg. Der Oscar, als er endlich in München ankam, landete schnell in Paulines Kinderzimmer. In Interviews erzählte Link genüsslich, dass die Tochter dem Goldjungen immer Puppenkleider anzieht. Den Mythos brechen, das macht ihr Spaß. Vor zwei Jahren war sie mit ihrer Freundin, der Schauspielerin Karoline Herfurth, bei der Oscar-Verleihung. Quasi als Ersatz für ihre eigene Verleihung, die sie verpasst hatte. Aber während Herfurths Stimme sich am Telefon beinahe überschlägt, wenn sie davon erzählt, weil es dort so "Hammer" war und sie, obwohl sie ihre Brille vergessen hatte, echt viele Promis gesehen hat, und sie auch noch alle aufzählt, sagt Link nur trocken: "Diese Veranstaltung zieht sich ja immer ziemlich in die Länge."

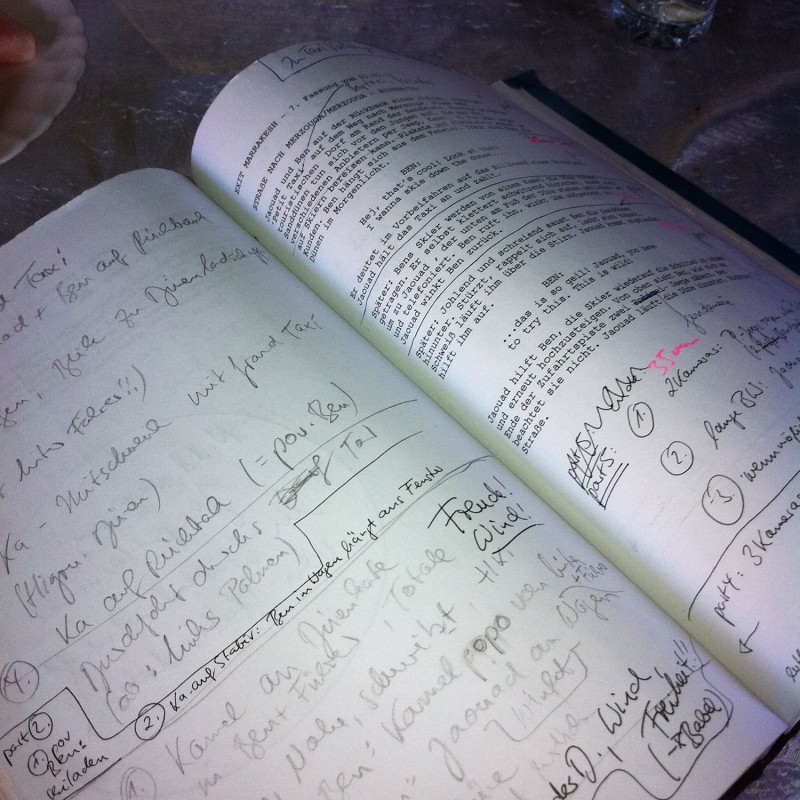

Trotzdem holt Hollywood sie immer wieder ein. Selbst hier im marokkanischen Hinterland: Link sitzt im Speisezimmer ihres Hotels im Drehort Agdz. Es ist dunkel und kühl. Seit drei Monaten ist sie schon in Marokko; seit drei Monaten Sonne, Sandstaub im BH und rund um die Uhr Entscheidungen treffen. Das strengt an. In der Ecke des Raumes hebelt sich die frei umherlaufende Hotelschildkröte knarzend eine Treppenstufe hoch. Draußen am Pool sitzen ihre Kamerafrau und der Regieassistent und besprechen träge den heutigen Nachtdreh: die Actionszene. Alle sind ausgezehrt. Caroline Link hat sich ausgeklinkt, sie geht ihr Drehbuch durch. Rechts steht der Text, wie sie ihn sich daheim in München überlegt hat. Links in ihrem Hefter ist Platz für alles, was ihr hier auffällt, was sie jetzt doch anders inszenieren will, als es im Drehbuch steht. Alle linken Seiten sind voll mit Bleistiftnotizen. "Ich gehe alle Szenen in Gedanken durch, frage mich, was ich übersehen habe", sagt Link. Hinter ihr an der Wand hängen ein paar gerahmte Bilder. Eines zeigt Brad Pitt und Angelina Jolie, wie sie vor dem Hotelpool stehen.

Es war mit das Erste, was die Angestellten vom Hotel Dar Qamar zu ihr gesagt haben, als sie eingecheckt hat: Brad und Angelina waren auch schon da. Sehr nette Leute. Und: Sie seien sehr zufrieden gewesen mit dem Service. Sie zeigen ihr das Foto, auf dem die beiden Schauspieler unterschrieben haben. Caroline Link nickt höflich. Im Rahmen daneben hängt die Menükarte von damals: Die Köche hatten Brad und Angelina Gänsestopfleber serviert. "Oh, das wird ihr aber nicht gefallen haben", kommentiert Link. Das war’s. Mehr kann man ihr zu den Superpromis aus Hollywood nicht abringen. Typisch Link.

Ihre trockenen Kommentare sind legendär. Ihre Tochter Pauline, die inzwischen fast elf Jahre alt ist, winkt nur noch stöhnend ab, wenn die Mama wieder einen ihrer nüchternen Sprüche raushaut. "Wieder so ein Mama-Witz", sagt sie dann. Auch am Set macht Caroline Link nie zu viele Worte. Man könnte sie als fokussiert bezeichnen oder als undiplomatisch. Oder als "sehr direkt", das ist die Wortwahl von Karoline Herfurth, der Hauptdarstellerin von Caroline Links letztem Film Im Winter ein Jahr. "Es geht Caroline nicht um Höflichkeit, sondern um den Inhalt. Das spart Zeit und vermeidet Missverständnisse." Herfurth hat es genützt, sie hat sich unter Link in Höchstform gespielt. Sicher ist: Dem zumeist weiblichen Reflex, die Truppe zu loben, zu bespaßen und dafür zu sorgen, dass alle sich gut fühlen, folgt Link nicht. Sie lobt das Ergebnis, nicht, dass sich jemand Mühe gegeben hat. Auch Ulrich Tukur, dem Schauspieler, der ihren Heinrich spielt, gibt sie klare Anweisungen. "Nein, Uli, das gefällt mir gar nicht, was du da machst", sagt sie dann. Man kann an Tukurs Gesicht ablesen, dass er Kritik in dieser Form schon lange nicht mehr gehört hat.

Aber wie kann jemand, der so pragmatisch und schonungslos ist, so grob manchmal, auf der anderen Seite so feinfühlig sein und menschliche Konflikte so treffsicher inszenieren? Vielleicht geht gerade das nur zusammen. Vielleicht kann sie nur, weil sie den Kern des Konflikts nicht scheut, den Konflikt so authentisch erzählen. Und immerhin: Schonungslos ist sie nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst.

Denn die Kernthemen ihrer Filme findet sie in sich selbst; die Gefühle, die wirken, die seelischen Mechanismen, die greifen, die muss sie selbst erlebt haben. "Ein großer Teil kommt immer aus meinem eigenen Leben", sagt Link. In Jenseits der Stille etwa ist es das Verhältnis der Geschwister, das sie aus ihrem Leben entlehnt hat. Diese brüchige Innigkeit zwischen zweien, die sich gegenseitig das Allerbeste wünschen, aber nicht das Allerbeste gönnen. Dieses Geschwistergefühl kennt sie aus der Beziehung zu ihrer älteren Schwester. Das kann sie beschreiben. In Nirgendwo in Afrika ist es die Liebesbeziehung. Als Link den Film dreht, ist sie mit ihrem Lebensgefährten Dominik Graf schon zehn Jahre zusammen. Was ist es, wenn es nicht mehr Verliebtheit ist? Was für eine Art von Liebe bleibt, wenn sich zwei Menschen völlig ungeschützt gegenüberstehen? Kann die von Dauer sein?

In ihrem aktuellen Film Exit Marrakech ist es das Verhältnis eines jungen Menschen zu seinem Vater, in dem sie sich erkennt. Das Gefühl, dem eigenen Vater hilflos gegenüberzustehen, immer irgendwie defizitär. Auch wenn die Konstellation zwischen ihr und ihrem eigenen Vater eine ganz andere war. Jürgen Link war Gastronom und Koch in Bad Nauheim in Hessen, seine Frau Ilse Buchhalterin. Künstler gab es in der Familie nicht, bis Link 1986 an der Filmhochschule angenommen wurde. Während die anderen Studenten die ganze Enzyklopädie des Films runterbeten konnten, war Links Motivation eher eine naive: Sie ging einfach gern ins Kino. Aber die Uni, die Kommilitonen, die intellektuelle Auseinandersetzung mit Film, das alles veränderte Caroline Link. Bloß: Der neue Habitus der Filmstudentin kam zu Hause bei den Eltern nicht gut an. In einem Interview sagte Link einmal, sie habe in dieser Zeit immer das Gefühl gehabt, zwei Carolines zu sein und immer irgendwie unpassend.

Zu diesem Gefühl wollte sie einen Film machen. Das war der Stand vor drei Jahren. Und daran richtet sich seitdem alles aus, der Drehort, die Schauspieler, die ganze Handlung. Als Link mit ihrem Produzenten Peter Herrmann nach Marokko fährt, hat sie nichts als dieses Gefühl. Als die beiden zwei Wochen später wieder in München landen, weiß sie, dass es um einen Vater und einen Sohn gehen soll. Und dass der Vater ein Kreativer sein soll, einer, der nicht alltagstauglich ist oder zumindest damit kokettiert, nicht alltagstauglich zu sein. Ein nicht unbedingt zugänglicher Typ mit erwachsenem Kind aus erster Ehe. Auf die Parallelen zu ihrem Lebensgefährten Dominik Graf weist Caroline Link gleich selbst hin. Es ist zu offensichtlich. Auch wenn Link betont, ihr Freund habe eine sehr innige Beziehung zu seiner großen Tochter Lena und sei natürlich sehr wohl zugänglich. Bei diesem ersten Trip nach Marokko hat sie außerdem ein paar Drehorte ausgeguckt. So wie dieses Hoteldach in der Wüste, auf dem Ben und Heinrich im Film kiffen werden. Viel mehr hatte sie noch nicht.

Dann greift die Caroline-Link-Formel, ihr bewährtes Rezept für einen Kinofilm: 30 Prozent entstammen ihrem eigenen Leben, weitere 40 Prozent nimmt sie aus ihrer Umgebung. Das kann alles sein: Geschichten, die ihre Freunde erzählen, die sie aufschnappt, wenn sie ihre Tochter von der Ganztagsschule abholt oder wenn sie im Münchner Stadtcafé ihren Milchkaffee trinkt. Aus Gesprächen am Nachbartisch werden bei Link Filmszenen. Aber auch aus der Zeitung, dem Radio, aus Büchern holt sie sich Inspiration. Alles, was ihr gefällt, wird notiert und landet in einem Schuhkarton. Im Falle des Films Exit Marrakech waren es aus Klatschzeitschriften ausgerissene Fotos von jungen Männern um die 15, Artikel über Marokko, Studien über Kinder alleinerziehender Mütter, der Film Die Götter müssen verrückt sein und allerlei auf Servietten gekritzelte Dialoge. Wenn dieser Karton voll ist, mietet sich Link ein Büro auf dem Gelände der Bavaria-Filmstudios südlich von München und schreibt das Drehbuch. Mithilfe der verbleibenden 30 Prozent Fiktion macht sie aus dem, was sie gesammelt hat, einen Plot, den man verfilmen kann. Voilà.

Und auch die Schauspieler, die Link ausgewählt hat, kennen das Gefühl, von dem dieser Film handelt. Ulrich Tukur, der einen Vater spielt, der zwar manchmal damit hadert, sein Kind verpasst zu haben, sein Lebensmodell aber nie wirklich infrage stellt, hat zwei Töchter aus erster Ehe, beide sind in den USA aufgewachsen, bei ihrer Mutter. Zehn harte Jahre seien das für die Kinder gewesen nach der Trennung, hat er mal in einem Interview erzählt. Die Ältere, Marlene, ist inzwischen 24 und studiert in New York Fotodesign. Sie meldet sich manchmal. Mit Lilly, der Jüngeren, ist es immer noch schwierig.

"Natürlich kenne ich Ulis Background", kommentiert Link nur knapp. Deshalb hat sie ihn gefragt. "Mit Caroline zu drehen ist nicht immer leicht, sie treibt einen an den wunden Punkt", sagt Tukur. Er mag das. Deshalb hat er zugesagt. Samuel Schneider, der junge Schauspieler, der den Ben spielt, ist bei seiner Mutter aufgewachsen, hatte lange Jahre gar keinen Kontakt zum Vater, gerade erst nähern die beiden sich wieder an. Ist das noch Besetzungskunst oder schon eine Familienaufstellung? Egal, es funktioniert. Exit Marrakech ist ein toller Film geworden.

Es wird langsam dunkel, die Autos, die hinter der Absperrung warten müssen, während die Actionszene gedreht wird, fangen in der Ferne an zu hupen. Das Geräusch vermischt sich mit dem Meckern der Ziegen am Steilhang. Die Crew wuselt umher. Caroline Link sitzt noch immer auf ihrer Mauer, hundert Meter entfernt vom Drehort. Vermutlich verflucht sie sich gerade, weil sie diese Szene ins Drehbuch geschrieben hat. Aber sie braucht sie: Der Autounfall soll Vater und Sohn aufrütteln. Soll dafür sorgen, dass der Junge seinen Trotz überwindet und der Alte seinen Stolz. Damit in der nächsten Szene dann endlich ganz in Ruhe inszeniert werden kann, worum es hier wirklich geht: Gefühle.